Liens sur Klaus Barbie

Bibliographie

Images prises par les SonderKommando d'Auschwitz

-

II. Les Acteurs du procès de Klaus Barbie (page 2) - B. La défense : l'avocat Jacques Vergès

- C. L'accusation, les parties civiles

- D. Les médias, un procès filmé pour la mémoire

- E. Les Historiens, experts de la mémoire ?

- B. La longue série d'émotions

du procès Barbie

- 1) L'arrivée de Barbie en France (la satisfaction)

- 2) Avant le procès, la mise en tension dramatique de Vergès ( la peur)

- 3) L'absence de Barbie (indignation)

- 4) " L'ennui " des grands témoins

- 5) Le soulagement du verdict

- B. Un devoir en action lors du procès Barbie

Tout commence peut-être avec la Shoah, dans les camps de concentration d'Auschwitz ou de Buchenwald. Les larmes sont réapparues. Refoulées au sortir des camps, elles sont revenues sous un impératif social de mémoire. Avec les témoignages de survivants des camps, on a peut-être réappris à écouter les témoins, les victimes. Désormais la souffrance d'autrui ne doit plus nous être indifférente. Cela a peut être auguré une " Démocratie lacrymale". Pour Annette Wieviorka, " si Auschwitz est devenu la métonymie du mal absolu, la mémoire de la Shoah est devenue, quant à elle, pour le meilleur ou le pire, le modèle de la construction de la mémoire, le paradigme auquel on se réfère ici ou là, pour analyser hier ou tenter d'installer au cœur même d'un événement historique qui se déroule sous nos yeux, les bases du récit historique futur (1). "

L'objet de ce travail est de comprendre la place des émotions en politique et dans notre société. Pour ce faire, nous avons choisi de traiter un " moment d'émotion " : le procès de Klaus Barbie en 1987. Travailler sur le procès de Klaus Barbie c'est se confronter à un " objet détestable "(2), c'est-à-dire à un objet qui " suscite l'indignation, de la répulsion, de la peur, du dégoût"(3). A cette réaction, Paul Zawadzki suggère que les sciences sociales se doivent de comprendre et d'expliquer. En outre, pour Béatrice Pouligny face à des violences extrêmes elle " essaie de prendre au sérieux la façon dont les personnes et groupes concernés l'ont compris et expliqué subjectivement et empiriquement"(4) . C'est cette attitude que nous adopterons en analysant le déroulement du procès de Klaus Barbie.

Avant d'aller plus en avant, il convient de voir si le procès de Klaus Barbie, constitue bien un moment d'émotion. Un tel moment est caractérisé par 3 critères : un critère de durée assez courte, mais qui doit faire l'objet d'une intensité de paroles d'images en rapport avec l'émotion suscitée, un critère de mise en narration au-delà de la parole spontanée et enfin un critère correspondant à une injonction à partager l'émotion. Le procès de Klaus Barbie, s'il survient 40 ans après les faits, se déroule sur une période de près de 3 mois. Autour de ce procès un important traitement médiatique est effectué, plus de 900 journalistes ont suivi le procès, écrit, filmé et photographié. Ce procès à aussi fait l'objet de débats avant, pendant et encore longtemps après son déroulement. Enfin, on retrouve une vraie injonction à partager l'émotion avec ce que l'on appelle la notion de " devoir de mémoire. " Le procès de Klaus Barbie constitue donc bien un " moment d'émotion. "

Dès lors comment le traiter ? Pour Alban Bensa et Eric Fassin, les sciences sociales ne peuvent parler qu'à partir du moment où elles ont autres choses à en dire que l'évidence de sa manifestation. Ainsi, c'est la construction de séries pertinentes qui permettent de faire prendre du sens à l'événement.

Mais si l'événement est inscrit dans une série, cette série n'est pas forcément unique. Il peut s'inscrire dans différentes séries qui se recoupent, s'entrecroisent temporairement ou en même temps, mais en des lieux différents, sur des territoires, des sociétés différentes. C'est ainsi que le Procès de Klaus Barbie s'intègre dans plusieurs séries. La première est la plus grande. Elle concerne l'humanité dans son ensemble et elle est apparue par l'événement catastrophique qui a suscité ce procès, c'est la Shoah. Le procès s'inscrit dans la répression des crimes commis pendant cette période de l'histoire. C'est d'ailleurs pour juger ces événements que la notion de crime contre l'humanité a été construite. Le procès Barbie s'intègre dans cette série, car le chef d'accusation est bien celui de crime contre l'humanité. En effet, Barbie en tant que chef du SIPO SD IV et VI de Lyon est jugé pour avoir fait déporter des juifs et des résistants. Ce procès s'inscrit aussi dans le cadre des procès pour la mémoire, par sa méthode et sa construction, qui ont commencé avec le procès Eichmann et où " la mémoire du génocide devient constitutive d'une certaine identité juive tout en revendiquant fortement sa présence dans l'espace public" (5) . Ce procès s'intègre aussi dans ce qui constitue pour Annette Wieviorka une nouvelle ère, l'ère du témoin.

Le procès de Barbie est aussi un événement de rupture, il introduit en France ce que Guillaume Mouralis appèle la " seconde épuration. " Le procès entame ainsi une nouvelle série qui demeure spécifique à la France, qui a été poursuivie avec les procès de Paul Touvier et de Maurice Papon. Le procès produit aussi une rupture de l'intelligibilité. En effet, en s'inscrivant dans ce qu'Annette Wieviorka appèle l'ère du témoin, il consacre une nouvelle lecture de l'histoire au nom de la mémoire, par les victimes. On ne sait plus si c'est pour l'Histoire ou pour la mémoire que l'on juge Barbie, de plus n'y a t-il pas une différence fondamentale qui est remise en question avec la concurrence entre la " vérité judiciaire " et la " vérité historique " ? Enfin, le procès consacre aussi un présentisme, c'est à dire à l'introduction du passé dans le présent. Ce qui nous pose principalement question dans l'analyse de ce " moment d'émotion ", c'est de comprendre la place de l'émotion issue du témoignage des victimes, car l'événement du procès de Klaus Barbie, n'est-ce pas cette mise en récit effectuée par les victimes ? Avant d'entamer une lecture du moment d'émotion selon une grille de lecture en 5 points : Mise en temps et en espace, repérage des acteurs, essai de classification, les émotions principales et le message, la leçon de l'événement, nous souhaitons effectuer une réflexion sur les raisons qui nous ont amené à choisir ce sujet, ce moment d'émotion.

- Réflexivité sur le choix du moment d'émotion

Peu avant le choix du sujet, nous avons visité, deux mois auparavant, le Musée d'histoire de la résistance et de la déportation de Lyon. Dans ce musée, une salle projète un " panégyrique " des témoignages du procès de Klaus Barbie. A l'entrée de la salle, on prévient le visiteur, que certains propos peuvent choquer et fortement perturber le spectateur. Personnellement je peux dire que j'ai revu des images et de nouveau entendu des témoignages qui m'avaient marqué lors de la première diffusion du même document le 8 septembre 1993 (à 15 ans) lors de l'émission la Marche du siècle. Mon souvenir, ma mémoire avaient enregistré certains de ces témoignages qui racontent l'horreur des tortures, des humiliations et la déshumanisation. Ces témoignages sont donc restés dans ma mémoire. J'ai été marqué par ces récits et j'ai gardé plus que tout le souvenir des atrocités et je n'ai plus jamais su véritablement regarder passivement des films sur la seconde guerre mondiale, traitant notamment de cette torture. Car ce n'était plus pour moi une simple fiction, c'était la répétition d'une horreur bien réelle, qui a marqué dans leur chair bien des individus. Ainsi, le procès de Klaus Barbie et plus précisément les témoignages des victimes ont constitué pour moi un véritable " moment d'émotion. "

I. Un procès attendu sous tension dramatique

Nous verrons les prémices du procès, les raisons qui expliquent les 40 années entre les faits et le jugement, puis nous analyserons l'impact purement médiatique de la mise en tension dramatique du procès.

A. Un procès attendu

Le procès de Klaus Barbie, ne pu avoir lieu qu'après son extradition de la Bolivie vers la France. Il convient de restituer l'attente qui précède le procès, de décrire quel fut le contexte favorable, puis de voir l'incidence des lieux du procès sur son impact. Il demeure aussi néanmoins intéressant d'analyser que ce procès événement programmé depuis longue date, risqua de devenir un non-événement.

1) La vie de Barbie entre 1944 et 1987

Placé à la 239ème position sur la liste des criminels de guerre par les alliés, il fut jugé par deux fois au cours de deux procès par contumace en 1952 et 1954 par le tribunal des forces armées de Lyon pour arrestations, exécutions d'otages, déportations… pour crime de guerre. C'est le procès du " boucher de Lyon. " Klaus Barbie, n'était plus en France a cette époque. Il passe alors 3 années dans les services secrets américains pour la lutte contre le communisme. La France demande à plusieurs reprises son extradition. Dans le film documentaire de Marcel Ophuls, Hôtel Terminus, ce scénarii ne paraît pas aussi stricte. Il y a divergence de points de vue et certains avancent, qui plus est, que la France ne souhaitait pas vraiment cette extradition, quelle ne le faisait que pour la forme. De l'autre côté, le péril communiste rend les Américains réticents à donner un espion aux autorités françaises qui pourraient en profiter, ainsi que les espions communistes. En 1950, la France redemande son extradition pour qu'il témoigne au procès de René Hardy, accusé d'avoir " donné " Jean Moulin.

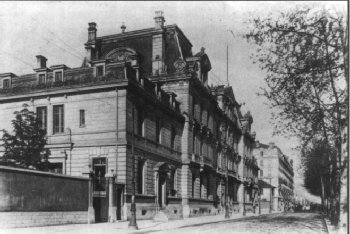

Ecole de santé des Armées de Lyon, locaux du SIPO-SD C'est en effet, dans les locaux du SIPO-SD de Lyon que Jean Moulin trouva la mort, alors que Klaus Barbie était responsable de la section. Jean Moulin, c'est la victime la plus connue de Barbie, qui lui a donné une certaine " notoriété". Certains avancent que si Barbie a été retenu dans l'Histoire c'est uniquement du fait de Jean Moulin. C'est Jean Moulin qui attire les journalistes, les révélations de Vergès sur la résistance qui font parler du procès. Il demeure qu'en 1987 les crimes de guerre de Barbie sont prescris (prescription de 20 ans). Si Barbie apparaît devant la cour d'assise de Lyon ce n'est plus pour répondre aux accusations de crimes de guerre, mais plutôt de crimes contre l'humanité. L'Histoire de Barbie passe cependant par d'autres chemins. Devenu encombrant pour les Etats-Unis, il emprunte la " filière des rats ", la même qu'Adolf Eichmann. Il se retrouve en Bolivie, il devient même citoyen bolivien le 3 octobre 1957 sous le nom de Klaus Altmann. Devenu négociant, il voyage dans le monde, en Europe, en France…

Un peu malheureux en affaire, il fournit ses conseils en sécurité aux autorités boliviennes, dans la lutte contre les guérillas Guevaristes, participe à l'organisation de coups d'Etats militaires… En 1972, une extradition formulée par la France est rejetée par la cour suprême bolivienne. C'est à ce moment que deux acteurs principaux sont entré en scène : Serge et Beate Klarsfeld, qui recherchent Barbie depuis longtemps, vont rendre visible le cas Barbie. La même année, une équipe de TF1 localise Barbie et l'interview. Ladislas de Hoyos essaye de déterminer son identité. Quand Ladislas de Hoyos lui demande s'il n'a pas peur de se retrouver dans le même cas qu'Eichmann, il répond : " Ce serait naturellement une très mauvaise chose pour la France. " Dans le documentaire de Marcel Ophuls, on voit que cette interview permet à certaines victimes de le reconnaître. Barbie devient de plus en plus un sujet médiatique. Néanmoins, il faut attendre 10 ans, 1982, pour qu'un changement de gouvernement intervienne en Bolivie. Le nouveau président non élu par les militaires est soucieux de redorer le blason de la Bolivie et souhaite obtenir un prêt auprès de la France. Les pressions diplomatiques s'accentuent, Serge Klarsfeld et Regis Debray s'activent pour obtenir son expulsion. C'est le 25 janvier 1983 que Barbie est arrêté pour non paiement d'une amende fiscale de 10 000 dollars. Mais rapidement, un arrêté d'expulsion est signée pour viol, en 1951, des lois sur l'immigration et présentation d'une fausse identité. Le 5 février 1983, il revient sur les lieux du crimes, à la prison de Montluc de Lyon. Le juge Christian Riss ouvre alors véritablement l'instruction judiciaire à son égard. Il sera déplacé pour raison de sécurité, mais aussi pour échapper aux caméras, à la prison Saint-Joseph au centre de Lyon. Il choisit alors un avocat ; ce sera Jacques Vergès, défenseur en son temps du F.L.N, d'Action directe…

2) L'instruction d'un événement attendu depuis 40 ans

C'est 40 ans après les faits qu'ont lui reproche que Barbie sera jugé. L'événement se produit donc sur un temps long. Mais ce n'est pas encore en 1983 que Barbie sera jugé, il faudra attendre 1987. Ainsi, si la localisation, puis l'extradition et enfin l'emprisonnement en France de Barbie constituent en eux-même un événement, c'est le procès qui est le cœur de l'événement. Il ne fait d'ailleurs aucun doute, que les 40 années d'attente ont participé à la tension qui aura lieu autour du procès. Car Barbie traîne avec lui le scandale de son travail pour les Etats-Unis et de sa vie paisible en Bolivie. C'est en cela que Barbie correspond au " standard " des anciens officiers SS qui ont échappé à la justice. Barbie, c'est le Nazi, l'officier SS à la fois typique et spécifique du fait de sa " réputation. "

Pendant sa détention à Lyon, le juge Riss mène l'instruction durant 4 années. Il va écarter les " crimes de guerre " pour lesquels il a été condamné à mort par contumace en 1954. C'est pour crime contre l'humanité que Barbie sera jugé. Le crime contre l'humanité a été adopté par la France à l'unanimité en 1964. Cette loi rend les crimes contre l'humanité imprescriptibles. Pour Robert Badinter, cette loi n'avait que pour seul objectif " d'interdire à tout jamais aux criminels nazis le territoire français (6)". En ce sens, il était inconcevable de poursuivre des anciens dignitaires du régime de Vichy devant les tribunaux. Néanmoins, en 1987, la loi est dans l'esprit alors toute adaptée pour juger Barbie, car c'est un Nazi et qui plus est, un allemand. En ce sens, 15 ans après des auteurs signalent qu'il était facile de juger Barbie, par rapport à Papon ou à Touvier " Il s'agissait du premier procès pour crimes contre l'humanité, et ce fut une bonne chose que le public aborde cette incrimination au travers des crimes spécifiquement Nazis " (7). Le procès Barbie serait donc le plus facile et le moins dérangeant des 3 procès pour crimes ou complicité de crime contre l'humanité. Le procès Papon apparaît donc comme " un summum ". C'est en cela que l'événement (le procès Barbie) enclenche une nouvelle série. Néanmoins, juger l'homme Barbie n'est pas aussi facile. Il faut remonter 40 années d'Histoire, trouver des témoins qui n'ont pas forcément survécu. En effet, " La vérité judiciaire implique d'établir des faits précis, juridiquement qualifiés, engageant une responsabilité personnelle" (8).

Les 3 chefs d'accusation sont :

Pendant une instruction de 4 années, la liste des " crimes contre l'humanité " est dressée et 3 affaires sont retenues contre Barbie :

-

La rafle de l'UGIF (Union Générale des Israélites de France) du 9 février 1943

-

La rafle des enfants d'Izieu du 6 avril 1944, appuyé par la preuve que constitue un télex envoyé par Barbie à Paris

-

Le dernier convoi du 11 août 1944, quittant Lyon pour Auschwitz

Néanmoins, certaines associations de résistants saisissent la cour de cassation pour lui demander d'élargir la notion de " crimes contre l'humanité ". Celle-ci ne doit-elle pas s'appliquer à des cas comme Gompel, juif et résistant qui a été déporté ? La chambre criminelle de la cour de cassation décide le 20 décembre 1985 de redéfinir les bases de l'instruction : " Un crime de guerre peut aussi constituer un crime contre l'humanité dès lors que la victime a été déportée par les nazis dans l'un des camps dont la vocation était l'avilissement et la négation de la personne humaine. " Cette redéfinition de la notion de crime contre l'humanité n'est pas anodine et crée de nombreuses polémiques chez les parties civiles. L'élargissement de cette notion constitue à elle seule un moment d'émotion, car il offre à certains résistant le droit de se voir reconnaître victime d'un tel crime, mais en revanche cela ne risque t-il pas d'introduire la confusion. En effet, pour un auteur comme Alain Finkelkraut, il y a une confusion, qui porte préjudice à la spécificité du " traitement spécial " réservé aux juifs par les nazis. Cet élargissement de la notion de crime contre l'humanité explique donc la présence d'anciens résistants comme Lise Lesèvre torturée dix-neuf fois par Barbie. Le procès se déroulera donc sur les 4 dossiers précités dans la ville où Barbie à sévit : Lyon.

3) Les lieux du procès : " la capitale de la résistance "

Le procès de Barbie se déroule dans le palais de justice de Lyon. Car c'est à Lyon, et plus précisément à l'école militaire de santé des armées que Barbie sévira. Sur ces mêmes lieux sera crée le Centre d'Histoire de la Déportation et de la Résistance, musée qui aujourd'hui diffuse des extraits du procès de Barbie. La ville de Lyon est symbolique sur bien des aspects, c'est la " capitale de la résistance ", là où Jean Moulin fut arrêté (plus précisément en banlieue proche) et torturé. On comprend toute la symbolique en considérant l'extension de la notion de crime contre l'humanité en faveur de certains résistants. Il demeure intéressant de rappeler que la cour d'assise de Lyon se fit " relooker ". Cela est d'autant plus important que le procès est filmé. En effet, si l'on connaît la théâtralité, la solennité des lieux d'une cour d'assise, cela ne peut ne pas avoir d'effet sur l'interprétation des images par les futurs spectateurs.

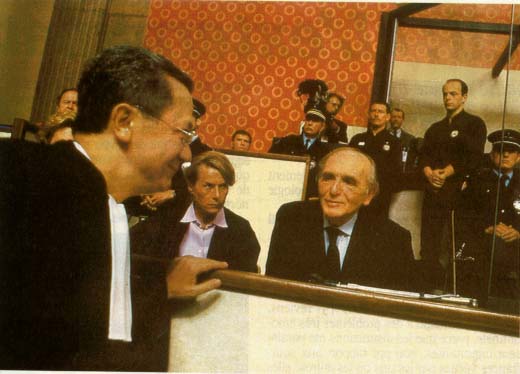

Greilsamer Laurent, journaliste au Monde revient en 1994 (9) sur l'aspect de la salle d'audience, en la comparant notamment avec celle du procès de Paul Touvier :

" En 87, l'obersturmführer SS Klaus Barbie avait comparu devant ses juges sur un podium situé à 1,76m du sol. Une simple paroi vitrée latérale à l'épreuve des balles assurait sa protection. Mais en vérité son perchoir la garantissait mieux que tout. Le public ne le découvrait, au mieux que de ¾. Ses victimes, assises en contrebas, étaient contraintes de lever la tête pour observer son profil d'oiseau de proie. " La mise en scène judiciaire était pompeuse. D'entrée, elle écrasait. Le marbre de Carrare, les pilastres et les piliers, les encorbellements en stuc y contribuaient fortement. Sans compter la lumière froide et pâle qui tombait de trois coupoles à verrières dominant ce prétoire d'occasion. " Ainsi, au décor dessiné par Baltard au XIX siècle " s'étaient surajoutés des structures métalliques et des panneaux d'un blanc cru transformant le tout en un immense théâtre. Deux architectes avaient encore magnifié le tout par des éclairages indirects. Bref, la justice se présentait en majesté. Solennelle et intimidante, par essence répressive… on jugeait un nazi. " En revanche pour Touvier, le même journaliste considère que " la cour d'assise des Yvelines ressemble à une salle de cinéma d'art et d'essai. C'est dire si la panne symbolique est totale. "

On ne peut donc ne pas prendre en compte cet aspect symbolique de la justice en action qui caractérise fortement le cadre du procès de Barbie. Les lieux sont solennels. Nous voyons la justice entrain de faire son œuvre. Cette symbolique ne peut pas ne pas marquer les futurs spectateurs. En outre, la ville de Lyon symbole de la résistance, connut pendant la tenue du procès de Barbie, la diffusion de tracts antisémites, notamment dans les lycées. Cet événement programmé, fut donc attendu par les journalistes, mais il sembla pendant un moment qu'il ne se révèle n'être qu'un non-événement.

B. Sous les médias, l'événement

Il convient de voir en quoi ce

procès est un événement programmé, qui confronta les acteurs au risque de non-événement.

1) Le procès comme événement programmé

Les événements qui ont lieu avant et pendant le procès participent à une montée de la tension dramatique jusqu'au jugement final. Ainsi, comme le note Denis Salas, " toute la cérémonie judiciaire converge vers ce moment final, libérateur. Car si le temps de la poursuite est imprescriptible, celui du jugement est bel et bien définitif (10)". Un procès crée donc toutes les conditions à la production d'un événement, un événement judiciaire. Mais le procès de Klaus Barbie n'est-il qu'un événement judiciaire ? Pour Guillaume Mouralis de façon plus générale, le procès " peut apparaître comme un événement socio-historique dans la mesure où il révèle, cristallise et accélère des processus généraux de transformation des rapports entre droit et société ". Nous verrons plus précisément par la suite a quelle classification appartient le procès de Barbie.

Il demeure qu'un procès requiert l'ensemble des ingrédients requis pour faire événement. Il y a un ou des accusées, une ou des victimes. Les rôles sont facilement identifiables. On sait qu'à la fin la justice les départagera. Rien n'est donné, rien n'est garanti. En effet, un procès peu échouer suite à une erreur dans la procédure. De plus, la justice est productrice d'un savoir spécifique sur le passé, car au moment du verdict l'histoire officielle est donnée. En outre, un procès est un événement qui produit de l'événement, car les parties ont un lien entre le présent judiciaire et le passé criminel et leur présence physique est requise. En effet, la procédure judiciaire, la simple confrontation des victimes et de l'accusé suffisent à créer une multitude de " petits événements ". Ainsi, la manière dont la justice rend compte du passé à une incidence sur la réception d'un procès et sur sa constitution en événement.

Reste que le procès Barbie, événement attendu, programmé ; procès d'une ampleur " extraordinaire " sembla tomber en non-événement.

2) Les acteurs du procès face au risque de non événement

Le procès de Klaus Barbie est un événement annoncé, programmé. Le statut de cet événement existe donc avant qu'il ne se produise factuellement. Il demeure néanmoins autour de ce procès une incertitude relative quant à sa tenue. En effet, Klaus Barbie, ou Klaus Altmann comme il prétend s'appeler, invoque son statut d'otage. Il nous dit le 13 mai 1987, et les déclarations préalables de Vergès n'ont fait qu'aller dans ce sens avant le procès, qu'il se " considère ici comme un otage et non comme un détenu…Je n'ai donc pas l'intention de paraître devant ce tribunal. Je vous demande, Monsieur le président, de me faire reconduire à la prison Saint-Joseph. "

Barbie ne sera plus présent au tribunal, sauf lorsque le procureur Truche demandera de faire vernir Barbie pour le confronter avec les témoins ou parties civiles qui n'avaient jamais été mises en sa présence durant l'instruction. Mais malgré cette obligation d'être présent, Klaus Barbie se considère comme juridiquement absent. Certains commentateurs, comme Claude Lanzmann y voient une stratégie classique de Jacques Vergès dite de " défense de rupture ". Cette défense consiste à nier le droit des juridictions nationales de les juger. Claude Lanzmann (12) pense que cette stratégie obéit à un désir, d'un fantasme profond de Jacques Vergès d'être lui-même l'accusé.

Il demeure donc que l'avocat de Barbie a proclamé avant le procès qu'il n'aurait pas lieu et qu'en sus la France y aurait tout intérêt. Ainsi, l'accusé pourrait devenir l'accusateur de la France résistante. Mais comme le souligne Claude Lanzmann, les paroles de Vergès n'ont pour seul public que les médias. Cette annonce permet de renforcer la tension dramatique autour de ce procès. Ainsi le procès, qui selon la logique normale doit avoir lieu, pourrait ne pas avoir lieu. L'événement programmé, annoncé pourrait ne pas se produire. Il faut y voir dans cette tension dramatique un effet médiatique, mais cette dramatisation à des conséquences sur chaque acteur, du président au procureur général.

Ce qu'il convient de retenir dans ce phénomène pour Jacques Givet (13), c'est que Jacques Vergès fait tout pour introduire du pittoresque. C'est-à-dire, qu'il essaye de détourner l'attention du public des réalités judiciaires, politiques, historiques et humaines. Ainsi, les photos de Vergès dans son bain de mousse participent à ce phénomène.

La non présence de Barbie a t-elle mis en échec l'événement annoncé ? Avant toute chose, l'absence de Barbie s'est voulu comme un coup de théâtre. Pour Salomon Malka (14), " la désertion de Barbie était censée focaliser l'attention des médias sur Vergès, éloigner les journalistes, vider le procès de son contenu "(15). Au début du procès 900 journalistes venus d'Europe et du monde entier sont présents. Ils sont présents pour diverses raisons correspondent à l'intérêt particulier que porte leur pays sur ce sujet. Néanmoins, on peut penser que la présence de Barbie en constitue la raison principale. En effet, comment interpréter la désertion des journalistes au moment de son retrait du prétoire ? Un article du monde fait écho a cet aspect des choses en titrant : " les médias au théâtre " (16) quand Barbie revient dans la salle d'audience. Salomon Malka décrit l'ambiance du premier jour du procès :

" Pendant les dix premières minutes au cours desquelles les photographes et cameramen ont été autorisé à opérer librement, on n'a entendu rien d'autre que le cliquetis des appareils et vu rien d'autre que ce visage. " Barbie sourit ", titrait Libération (12 mai 1987). […] Tension dans la salle pendant que là-haut, juché au balcon, Ladislas de Hoyos commente en direct pour TF1 l'entrée de l'accusé dans la salle" (17).

C'est essentiellement Barbie, son visage, son sourire qui intéressent les médias. Quand il disparaît, le nombre de journaliste choit considérablement ! La question demeure celle là : que reste t-il du procès Barbie, sans Barbie ? André Naeff, envoyé spécial de la Tribune de Genève donne une réponse et revient sur son hésitation à faire ses valises. " Privé de son principal acteur, ce procès perd-il tout son impact historique, son pouvoir d'élucidation ? Cela dépend de nous les médias. Sans l'affaire Barbie, je n'aurais sans doute jamais entendu parler des enfants d'Izieu. J'avais, comme beaucoup d'entre eux, six ans à l'époque : ils sont morts, je suis vivant. Le moins que je puisse faire, c'est de répandre leur témoignage. Je retournerai donc à Lyon retrouver ma chaise n°45. Même sans le rictus de Barbie, en face de moi" (18). En 1993, le présentateur de l'émission " La marche du siècle " qui diffuse un extrait du procès Barbie, nous explique dans Le Monde du 6 septembre 1993 que " Le procès Barbie n'est qu'un prétexte, une occasion. Il s'agit pour nous de montrer ce qu'à été la Résistance, la guerre, l'Holocauste".

Jean-Marc Théolleyre, journaliste au Monde, se félicite de la disparition des journalistes qui ont soif de sensationnel. En effet, cette médiatisation du procès, provoque certaines réactions. Alain Touraine " regrette que ce qui devait être une réflexion soit devenu un spectacle" (19). Mais à travers ces propos d'Alain Touraine, c'est le sens du procès Barbie, de l'événement qui est en discussion. Nous reviendrons par la suite sur le sens qui est donné au procès de Barbie.

Pour Bernard-Henry Lévy, " il y a eu des journalistes, des avocats, des observateurs de toute espèce pour estimer qu'on les avait volés et que le spectacle leur échappait. Ils nous parlaient de " Mémoire ". Ils nous parlaient d'" Histoire ". Ils nous rabattaient les oreilles avec leur louable souci de tirer parti de l'occasion pour faire de la " pédagogie ", de l' " instruction civique ", etc.. Et ils ne s'intéressaient en réalité qu'à l'aspect théâtral, spectaculaire justement, de toute l'affaire" (20).

Mais cette émotion que les journalistes cherchaient dans Barbie, ils vont la retrouver ailleurs, chez un acteur souvent relégué en arrière plan : les victimes, les témoins. Sans aborder précisément pour l'instant leur impact spécifique, cette rupture qui a vu l'émergence du témoin, nous nous pencherons sur le rôle qu'ont tenus les principaux acteurs du procès, quel rôle ils s'attribuent.

SUITE (page 2)

Notes de bas de page

(1) Annette Wieviorka, l'ère du témoin, Hachette, Paris, 1998, p. 16.

(2) Paul Zawadzki, " Travailler sur des objets détestables : quelques enjeux épistémologiques et moraux ", Revue Internationale des Sciences Sociales, n°174, décembre 2002, pages 571-579.

(4) Béatrice Pouligny, " Une éthique de responsabilité en pratique ", RISS, op. cit., p.588.

(5) Annette Wieviorka, l'ère du témoin, Hachette, Paris, 1998, p. 81

(6) Robert Badinter, " avant-propos ", Barbie, Touvier, Papon, Des procès pour la mémoire, Edition Autrement, Paris , p.6.

(7) Michel Zaoui, Barbie, Touvier, Papon, Des procès pour la mémoire, op. cit. , p. 53

(8) Jean-Paul Jean et Denis Salas, Barbie, Touvier, Papon, Des procès pour la mémoire, op. cit., p. 9

(9) Greilamer Laurent, Le Monde du 22 mars 1994, page 10

(10) Denis Salas, " La justice entre histoire et mémoire ", in Barbie, Touvier, Papon, Des procès pour la mémoire, Edition Autrement, n°83, Paris, p. 24.

(11) Guillaume Mouralis, " Le procès Papon, Justice et temporalité ", Terrain, n°38, mars 2002, p. 56.

(12) Interview donnée au Nouvel Observateur, extrait intégral in Archives d'un procès : Klaus Barbie, Livre de Poche, 1987, p189 à 191.

(13) Ancien résistant déporté. Texte publié in Archives d'un procès :Klaus Barbie, op. cit., p 183-188

(14) Directeur de Radio Communauté en 1987.

(15) Salomon Malka, " Roman de presse ", in Archives d'un procès : Klaus Barbie, op. cit. , p. 353

(16) Article du monde, jeudi 28 mai 1987, " les médias au théâtre ", p. 12

(17) Salomon Malka, " Roman de presse ", in Archives d'un procès : Klaus Barbie, op. cit. , p. 351.

(18) André Naeff, cité in Salomon Malka, " Roman de presse ", propos émis le 18 juin 1987.

(19)Alain Touraine, in Le Monde du 27 mai 1987, p 2.

(20) Chroniques de Bernard-Henry Lévy, du 21 juin 1987, publié dans le journal du Dimanche.

|

Contact

|